锂电池新突破:富锂锰基正极材料助力电池“返老还童”

AI导读:

中国科学院宁波材料所团队发现,富锂锰基正极材料受热时会“收缩”,有助于老化电池恢复电压。相关研究成果已发表于《自然》。该发现为开发更智能、更耐用的下一代锂电池提供了全新思路,有望显著提升电池能量密度并延长使用寿命。

下一代锂电池电量有望比当前使用的锂电池提升至少30%,然而,在材料使用寿命和电压稳定性方面,其长期面临瓶颈问题。近日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所动力锂电池工程实验室的研究团队取得了突破性进展——他们发现,下一代锂电池中采用的富锂锰基正极材料在受热时会“收缩”,这种收缩行为有助于老化电池恢复电压,实现电池的“返老还童”。

这一重要发现为开发更智能、更耐用的下一代锂电池提供了全新思路。相关研究成果已于北京时间4月16日23:00在线发表于国际学术期刊《自然》。期刊审稿人对该研究高度评价,称其“针对电池材料中氧阴离子(O²)氧化还原反应引发的结构无序化问题,提出了富有创新性的解决方案”。

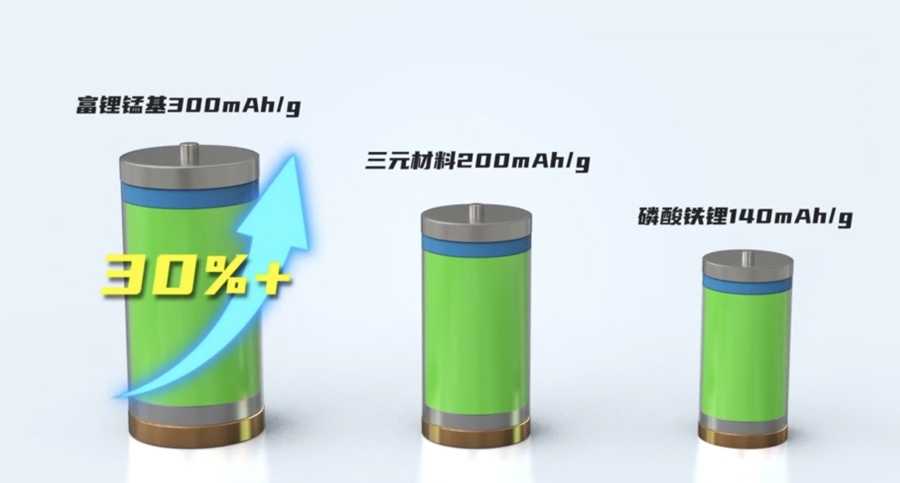

为了最大限度提升电动汽车、电动航空器等设备的续航里程,发展下一代高比能锂电池技术成为关键。富锂锰基正极材料因其放电比容量显著优于目前商业化应用的磷酸铁锂和三元材料,理论上可直接将电池能量密度提升30%,并具有明显的成本优势,被广泛认为是下一代锂电池正极材料的主要研究方向之一。

富锂锰基正极材料在克比容量上与商业化三元和磷酸铁锂材料的对比显著。

然而,尽管富锂锰基正极材料拥有超高的比容量,但在实际使用中仍面临严峻挑战:多次充放电循环后,其工作电压会逐渐衰减,表现出典型的“老化”现象,严重限制了其应用可行性。如何在保持高能量密度的同时,赋予富锂锰基电池长期稳定的工作能力,成为当前研究的重点。

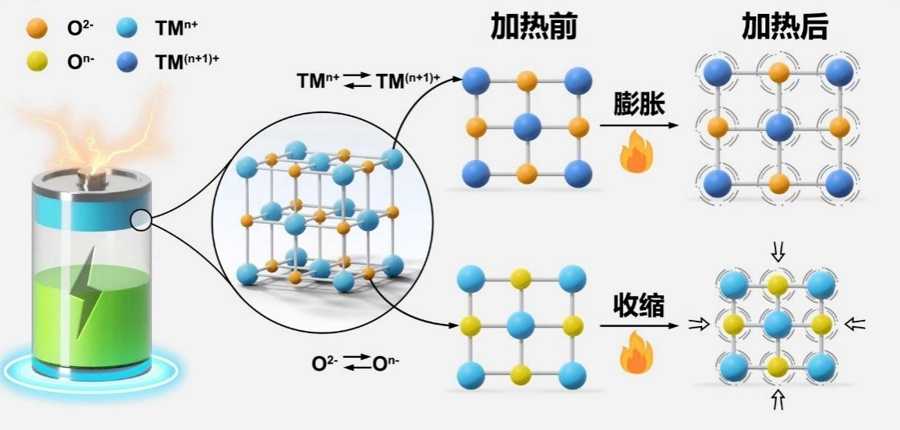

论文第一作者、宁波材料所副研究员邱报介绍,他们的研究表明,在氧活性正极材料中,氧离子在氧化反应中会失去电子,结合形成氧气分子,引起材料晶格中氧离子位置变化,破坏原有有序结构。尽管电池显示为“电量耗尽”,实则仍残存一定能量。这种能量的过度储存导致富锂锰基电池性能、使用寿命和效率大打折扣。

过渡金属和氧活性中心与材料的热膨胀性的关系示意图揭示了问题的关键。

研究团队进一步发现,对富锂锰基正极材料进行适当升温可消除外部应力对材料结构的影响,使其从无序状态恢复为更稳定、能量更低的有序结构,表现出“热缩”特性。通过调节正极材料中的氧活性,可灵活控制其热膨胀系数,设计出“零热膨胀”正极材料,解决温度波动导致的锂电池寿命缩短等问题。

研究团队还发展了一种新型电化学调控技术,可通过电化学手段让老化的富锂锰基电池“返老还童”。通过优化充电策略,能让富锂锰基电池充放电循环次数超过1000次,使用寿命延长至8-10年,是现有富锂材料体系寿命的两倍以上。这一发现为延长富锂锰基电池寿命提供了新思路。

目前,研究团队正致力于深入理解这种转化规律,力求在微观层面实现精准调控,开发更高效、长寿命的富锂锰基正极材料。随着先进实验技术和人工智能的结合,材料设计正朝着“按需定制”方向发展。未来,电动汽车、电动航空器等应用场景所需的锂电池,将不仅实现更长续航能力,还可通过“返老还童”手段实现超长寿命。

(文章来源:上观新闻)

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。