新一轮公募增资潮再现,中小公募“输血”难见成效

AI导读:

近期,多家公募发生增资行为,形成新一轮公募增资潮。但中小公募多次增资后发展成效甚微,管理规模偏小,缺乏差异化竞争力。分析人士指出,基金公司需形成自我“造血”功能,适应本土市场情况,才能在市场中立足。

近期以来,国新国证基金、新华基金、红土创新、弘毅远方基金、联博基金等多家公募发生增资行为,形成了新一轮公募增资潮。此次增资潮中,中小公募再次成为主角,他们股东背景各异,但多次“输血”后发展成效依然甚微。弘毅远方基金自2018年成立至今有过六轮增资,管理规模仅5.6亿元;联博基金经过三次增资,管理规模更是只有1.6亿元。

长期以来,这些“长不大”的公募依靠股东“输血”存活,形成了一种特别的“资本脐带”关系。分析人士指出,外源性“输血”难以为继,基金公司需形成自我“造血”功能,但这并非易事。在激烈的市场竞争中,他们缺乏差异化竞争力,奋起直追的可能性不大。

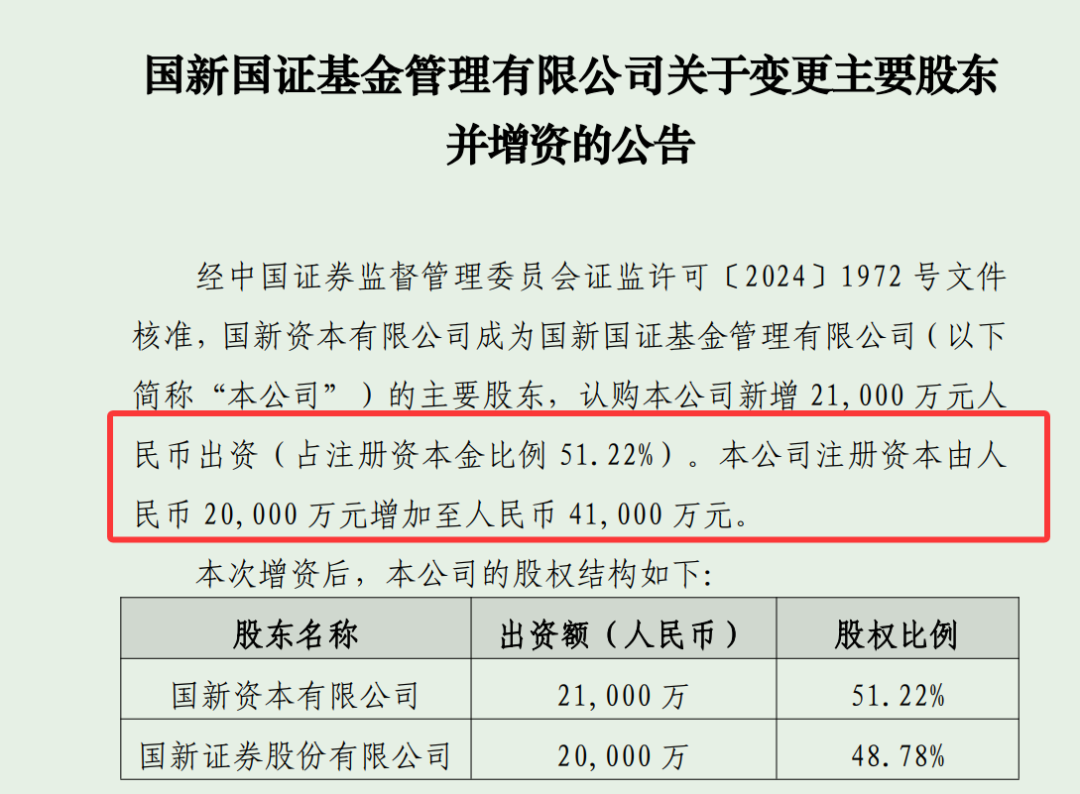

新一轮公募增资潮再现,国新国证基金宣布增资2.1亿元,注册资本增至4.1亿元,股东结构也发生变动。此外,新华基金、苏新基金、联博基金等也相继宣布增资计划,增资潮涉及老公募、次新公募和外资公募。

本轮增资潮中,中小公募依然是主角。他们股东背景各异,但管理规模普遍偏小。尽管频繁增资,但成效甚微。以弘毅远方基金为例,该公募从2018年成立至今已有过六轮增资,但管理规模依然只有5.6亿元。同样,联博基金经过多次增资,管理规模也未见显著提升。

本轮增资潮中,中小公募依然是主角。他们股东背景各异,但管理规模普遍偏小。尽管频繁增资,但成效甚微。以弘毅远方基金为例,该公募从2018年成立至今已有过六轮增资,但管理规模依然只有5.6亿元。同样,联博基金经过多次增资,管理规模也未见显著提升。

频繁“输血”难见成效,这些中小公募陷入发展困境。分析人士认为,基金公司需要找到自身的“造血”功能,但这并不容易。在激烈的市场竞争中,他们缺乏差异化竞争力,难以脱颖而出。同时,外资公募在中国市场也面临诸多挑战,需要适应本土市场情况,放下身段,寻求发展路径。

此次公募增资潮再次凸显了中小公募的生存困境。未来,这些公募需要加强自身建设,提升竞争力,才能在市场中立足。

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。