金融科技公司财报亮眼,助贷新规重塑行业格局

AI导读:

2024年度,六大上市金融科技公司财报显示业绩整体向好,但新增贷款规模分化明显。同时,国家金融监督管理总局发布助贷新规,将于今年10月施行,将重塑银行与助贷机构的合作模式,有效治理行业乱象。

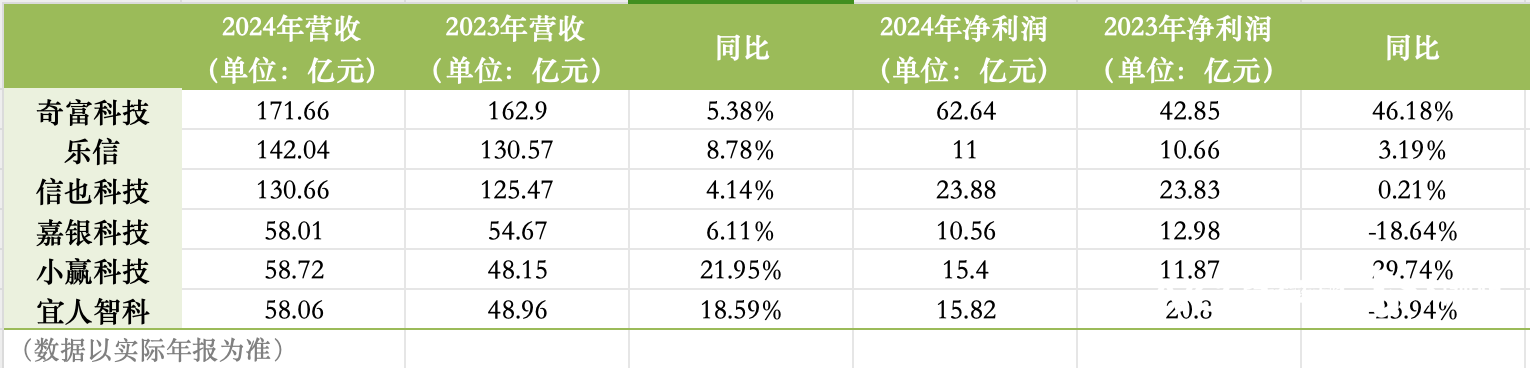

在助贷合作业务监管趋严的背景下,互联网助贷为主的金融科技公司正面临多重挑战。2024年度财报显示,奇富科技、乐信、信也科技、嘉银科技、小赢科技、宜人智科等6大上市金融科技公司均交出成绩单。

南都·湾财社记者统计发现,这些公司营业收入和净利润整体向好,三分之二的企业实现了营收净利双增。但新增贷款规模上,企业间分化明显。

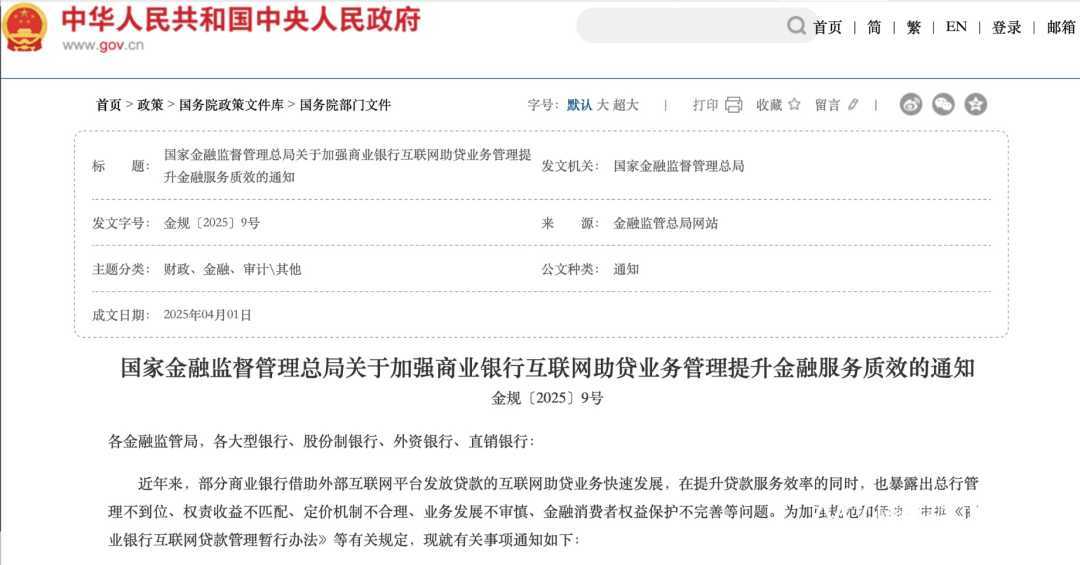

尤为值得关注的是,4月初,国家金融监督管理总局发布了《关于加强商业银行互联网助贷业务管理提升金融服务质效的通知》,该通知将于今年10月施行,将重塑银行与助贷机构的合作模式,有效治理行业乱象。

业绩整体向好

梯队分化明显

6家公司总营收近620亿元,且全部呈上升趋势。不过,百亿营收成为“分水岭”,6家公司明显分为两个梯队。

奇富科技、乐信、信也科技全年营业收入均超百亿,其中奇富科技以171.66亿元居首,乐信、信也科技紧随其后,分别为142.02亿元、130.66亿元。

其余3家公司营收在50亿元级别,差距较小。小赢科技58.72亿元、宜人智科58.06亿元、嘉银金科58.01亿元。

营收增长方面,6家公司均同比增长,第二梯队公司增幅更大。小赢科技、宜人智科营收增幅分别为21.95%、18.59%,双位数增长;乐信、嘉银科技、奇富科技、信也科技营收增幅分别为8.78%、6.11%、5.38%和4.14%。

净利润方面,奇富科技依旧领先,2024年实现净利润62.64亿元,其余5家公司净利润均不超过25亿元。信也科技净利润23.88亿元,小赢科技和宜人智科净利润分别为15.4亿元和15.82亿元;乐信和嘉银科技净利润则分别为11亿元和10.56亿元。

净利增速上,6家公司分化明显。奇富科技净利增速最大,为46.18%,其次是小赢科技,增速29.77%。乐信和信也科技净利润小幅增长,增幅分别为3.19%和0.21%。嘉银科技和宜人智科净利润下降,降幅分别为18.64%和23.94%。

新增贷款方面,6家企业促成贷款近万亿。奇富科技新增贷款规模超3200亿元,乐信和信也科技新增贷款超2000亿元,除宜人智科新增贷款536亿元外,其余三家均超千亿。但新增贷款增速上,头部公司有所放缓,奇富科技和乐信新增贷款增速均下跌超12%。

博通咨询分析师王蓬博指出:“金融科技公司整体发展平稳有升,6家上市金融科技公司均实现营收正增长,逾期率好转,资产回收率提升,但规模和净利润呈现明显梯队分化。”同时,他提醒机构需警惕规模扩张与资产质量的矛盾。

助贷新规出台

禁止增信服务变相加价

在行业向好之际,助贷行业迎来新规,正重塑行业格局。

2025年4月,国家金融监督管理总局发布《关于加强商业银行互联网助贷业务管理提升金融服务质效的通知》,从多个维度对互联网助贷业务提出系统性规范,自2025年10月1日起施行。

金融监管总局表示,互联网平台运营机构与商业银行形成互补,在提升贷款服务效率等方面发挥了积极作用,但也存在权责收益不匹配、定价机制不合理等问题。为此,总局制定《通知》,旨在推动商业银行互联网助贷业务规范有序发展。

《通知》要求,商业银行开展互联网助贷业务应坚持总行集中管理、权责收益匹配、风险定价合理、业务规模适度的原则。

新规还要求银行对合作助贷机构、担保增信机构实施名单制管理,并定期评估准入标准。中小助贷机构可能面临淘汰,头部平台凭借更强的风控能力、资金实力和合规经验,更易进入合作名单,这将进一步强化其市场地位,提升行业集中度。

此外,《通知》第六条明确规定,商业银行需在合作协议中明确平台服务、增信服务的费用标准,将增信服务费计入借款人综合融资成本,明确综合融资成本区间,同时禁止平台运营机构以任何形式向借款人收取息费,增信服务机构不得以咨询费、顾问费等形式变相提高增信服务费率。

此举将遏制中小平台“高费率套利”模式,而头部平台可通过规模效应和差异化定价维持竞争力。

王蓬博表示,增信服务费计入综合融资成本,且费率不得超过贷款利率,将压缩助贷平台和担保机构的利润空间。禁止额外收费等要求,意味着此前部分平台通过隐性收费突破利率红线的做法将被禁止。

整体来看,新规加强了对消费者的保护。《通知》要求商业银行及互联网助贷业务合作机构规范营销宣传行为,做到信息透明,充分披露年化贷款利率、贷款违约后可能产生的各项息费等。

招联首席研究员董希淼指出,商业银行等金融机构应全面准确认识自身在互联网助贷业务中的角色与责任,加强合作机构准入管理,规范成本费用管理,提升自主风控能力,并及时披露相关信息,加强消费者权益保护。

对于银行与助贷企业的关系,董希淼认为,商业银行等持牌金融机构应与平台运营机构、增信服务机构建立平等互利、风险分担的合作关系,不应为了业务规模和短期利益降低准入条件。

(文章来源:南方都市报)

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。