银行业绿色信贷增速放缓,转向高质量发展

AI导读:

2024年以来,我国银行业绿色信贷增速明显放缓,标志着绿色金融从规模扩张转向质量提升。银行业开始重视绿色信贷环境效益,加强投后效益监测,转型金融成为新阵地。四大行领跑市场,但增速普遍回落,预示着市场转向提质和调结构。

南方财经全媒体记者郭晓洁实习生余忠梅广州报道

过去几年,我国银行业绿色信贷规模快速增长,但2024年以来,不少银行绿色信贷增速明显放缓。这标志着银行业绿色金融从发展初期逐步迈向成熟阶段,由“规模扩张”转向“质量提升”。

日前,南方财经全媒体记者梳理6家国有大行和9家全国性股份制银行2024年年报(截至4月9日)发现,其整体绿色贷款总额突破25万亿元,同比增长20%,但增速普遍回落。这背后是银行业绿色金融向精细化管理转变,愈发重视绿色信贷环境效益,开始运用数据手段加强投后效益监测。

在纯绿项目投放接近饱和后,转型金融成为增量提质的新阵地。这种调整既符合监管对绿色金融“高质量发展”的要求,也为银行开辟了差异化的竞争赛道。

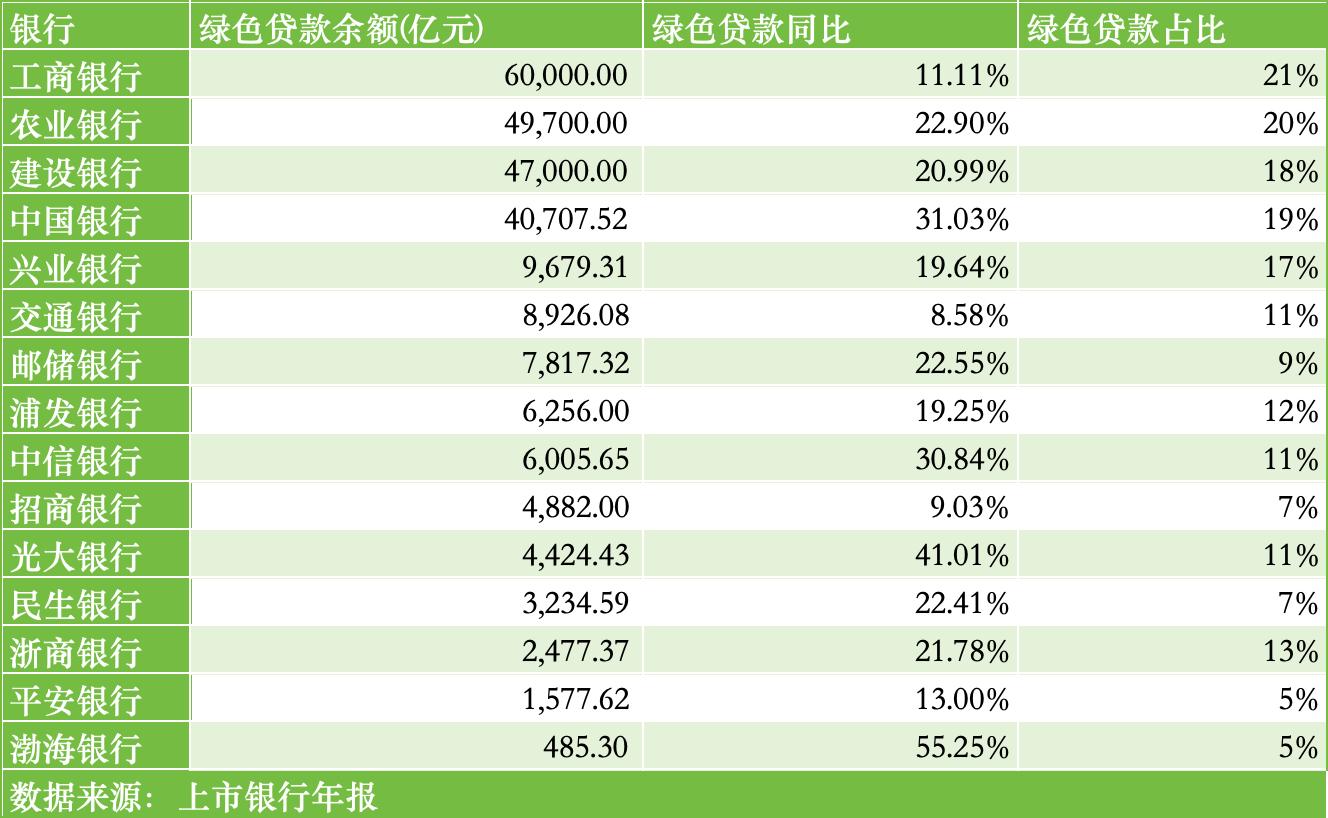

年报数据显示,截至2024年末,15家银行继续加码绿色信贷投放,绿色信贷余额均实现正增长。具体来看,四大行仍是绿色信贷主力,总额超过19万亿元,占比近八成,持续领跑市场。其中工行以6万亿元绿色信贷规模成为全球最大的绿色信贷银行。

值得关注的是,年报中“绿色”出现频率最高的国有行和股份行,绿色信贷数据也表现亮眼。中国银行2024年年报中“绿色”一词出现频率212次,其绿色信贷增速也是国有银行中唯一超过30%的银行。兴业银行年报“绿色”一词出现更高达234次,其绿色信贷增速也将近20%,规模紧随四大行之后,成为股份行中绿色信贷规模最大的银行。

尽管各行绿色信贷规模持续增长,但增速普遍回落。与2023年平均增速超35%相比,2024年仅9家银行增幅处于20%以上,2家银行的增幅低于10%。这预示着绿色信贷市场从增量开始转向提质和调结构。

今年2月,国家金融监管总局和人民银行联合发布的《银行业保险业绿色金融高质量发展实施方案》首次提出了未来5年“绿色金融业务规模占比明显提升”的目标。兴业碳金融研究院常务副院长钱立华表示,这体现了对绿色金融从规模扩张转向高质量发展的导向。

金融机构对绿色项目的评估,已经从贷前的静态时点转向全流程的过程管理。这种转变不仅提升了绿色金融的精细化水平,也在一定程度上提升了机构发展转型金融的能力。未来,金融机构绿色金融的发展需要聚焦新阶段经济社会发展全面绿色转型和美丽中国建设的重点领域。

尽管转型金融未纳入绿色信贷口径统计范围,但不少机构年报披露的信息显示,无论在考核机制、产品创新还是实践成果上,机构在转型金融领域都已开始发力。如建设银行在高管绩效评价机制中明确要求“全面推进绿色金融,有力支持节能环保、清洁能源等重点领域和传统企业低碳转型”。

中央财经大学绿色金融国际研究院副院长施懿宸表示,绿色金融支持高碳排行业的低碳转型,是实现“双碳”目标的关键之一。然而,转型金融在中国仍处于起步阶段,银行业在转型金融领域仍有较大发展空间。

(文章来源:21世纪经济报道)

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。