基金博主现象:社交化投资新趋势与合规挑战

AI导读:

随着市场回暖,基金投资成热门话题,基金博主现象在社交媒体兴起,为年轻人提供新投资参考路径,同时引发合规争议。博主通过内容生产建立商业模型,但模糊的法律边界和信任红利脆弱性成为挑战。

财联社8月20日讯(记者吴雨其)随着市场情绪回暖、基金净值普遍上行,投资基金再次成为大众关注的热门话题。财联社记者近期发现,基金购买行为已延伸到社交媒体,“基金博主”现象在B站、小红书等平台快速生长,成为年轻人接触基金投资的重要窗口。

他们以“记录实盘”等为名,吸引粉丝关注跟投,用轻松语言包装投资逻辑,降低门槛,激发投机情绪,为新一代投资者提供新参考路径。同时,这一现象也引发行业与监管层对“内容是否构成投资建议”等的反思。

“晒收益”、“写日记”……基金内容社交化蔓延

在社交媒体上,基金成为“可记录、可展示、可交流”的内容载体,搜索框内“基金实盘日记”等关键词关联出海量内容,基金投资被赋予社交属性与情绪价值。

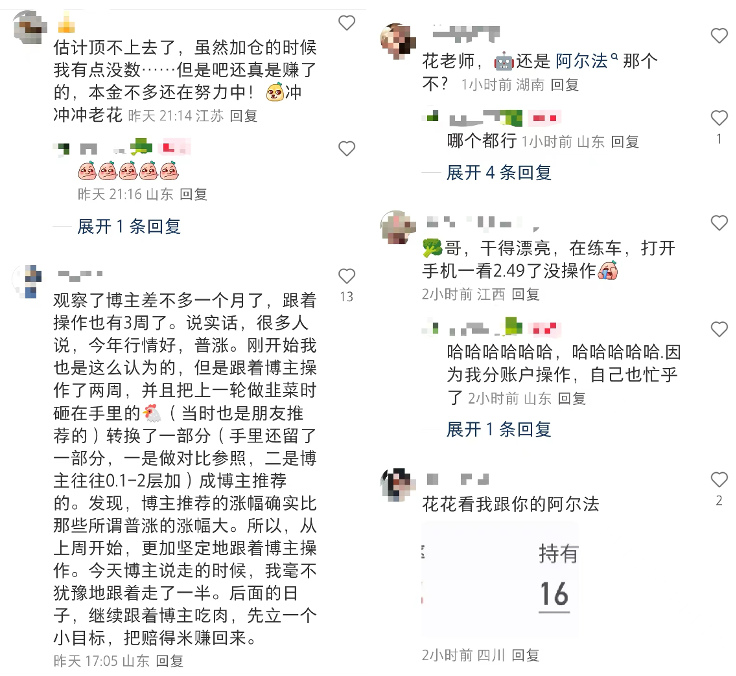

用户通过分享盈亏变化、展示持仓截图等方式获得关注,形成投资社群,降低基金投资知识门槛,使理财行为逐渐“生活方式化”。尤其在年轻用户群体中,围绕特定叙事逻辑建立的内容表达方式,更易被平台算法推荐。

一位大型基金公司投顾表示:“相比机构专业推荐路径,社交平台内容更像是软性渗透,改变用户决策逻辑。”

粉丝即客户,内容创作者背后的变现链条

内容生产之外,基金博主也建立起商业模型,从引导开户到销售基金,从提供“组合建议”到设置“会员社群”,构建变现闭环。

博主通过短视频等形式建立信任关系,增强粉丝粘性,引导粉丝参与开户等。这一模式借鉴带货路径,转化率更高,尤其在年轻人群体中具有更强情感渗透力。

尤其值得注意的是,基金博主与粉丝之间更像是一种长期陪伴式的“准社群运营”,晒出账户盈亏截图是常用方式之一,产生天然信任感与代入感。

在平台生态助推下,部分博主与基金销售平台等建立合作关系,获得佣金回报。此外,付费课程也成为重要收入来源。

这种变现机制兴起,提供新可能,也加剧商业化倾向,使得部分内容创作更倾向于吸引点击与短期热度。

模糊的法律边界

基金相关内容快速传播和变现,带来合规层面的诸多争议。核心问题在于:个人是否可以基于自身经验公开发表投资观点?这类观点是否构成“销售建议”?一旦粉丝跟投亏损,责任边界该如何界定?

相关法律人士表示,依据现有规定,在自媒体平台为粉丝提供基金操作建议等,需要特定资质和牌照,否则有违规之嫌。

而事实上,部分博主所使用的标题和封面图已经明显违背这一原则。随着基金类内容大量涌现,一些资深用户和投资者开始对博主行为进行主动甄别与评价。

从相关帖文内容来看,这类榜单的评判标准大多围绕“讲解是否通俗”等方面展开。

信任红利能持续多久?

基金博主现象爆发是“投资社交化”的自然延伸,年轻一代理财行为通过社交平台形成“去中介化”新通路。然而,这种“信任红利”极其脆弱,一旦市场下跌,粉丝极易出现认知失衡。

正如有业内人士总结,“投资不是娱乐,也不是段子,真正长期赚钱的方式往往是沉闷和反人性的。”(文章来源:财联社)

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。