银行零售业务承压,对公业务补位成亮点

AI导读:

近两年多家商业银行零售贷款增速放缓,个别银行个贷投放负增长,零售贷款资产质量承压。但对公业务积极补位,贡献了更大的资产投放增量。同时,零售不良“双升”,个人经营贷尤甚。市场关注零售风险拐点何时到来。

银行零售业务的顺周期显然还没有到来。近两年,多家商业银行的零售贷款增速放缓,甚至个别银行出现个贷投放负增长;同时,零售贷款资产质量承压,存量风险出清缓慢,新增风险防控压力增大。这两重因素交织,导致零售业务对营收和利润的贡献度下降,成为多家上市银行财报的共性,甚至越来越多的银行整体营收与净利表现被零售业务拖累。

然而,对公业务积极“补位”,或主动或被动地贡献了更大的资产投放增量,部分弥补了因零售业绩不稳而带来的盈利下滑。去年以来,受居民债务周期、房地产周期等经济周期因素影响,零售贷款投放和盈利指标放缓甚至负增长。

首先是零售资产投放缩量:多家上市银行个贷投放速度减缓,贷款占比降低。券商中国记者梳理发现,多家银行曾在2021年之前对零售业务“跑马圈地”,个人贷款余额增速多年间保持两位数。在个贷基数达到一定规模后,2022年至2024年,多家银行个贷增速开始下降至个位数,并逐年放缓;零售贷款在各家银行的资产占比亦同步缩小,尤其是股份行梯队。

一部分银行近两年主动压缩存量,个贷投放呈现负增长,如平安银行、光大银行等。更多的银行则保持个贷微增态势,除了招商银行、中信银行外,其他如浦发银行、兴业银行等增速缓慢。其次是零售业务对营收贡献度下降,这与银行调整零售业务布局互为因果。在国有六大行和部分披露相关数据的股份制银行中,多数银行2024年的零售营收和净利润表现不佳,甚至负增长。

以光大银行为例,该行2024年的零售业务实现营业收入550.96 亿元,同比下滑15.17%,占全行营业收入的40.69%。但该行的零售金融业务利润同比下降幅度逾九成。上市银行的零售业务对营收的贡献较为分化,在零售对整体营收占比超过50%的“优等生”中,零售业务调整相对缓和,如农业银行和招商银行。

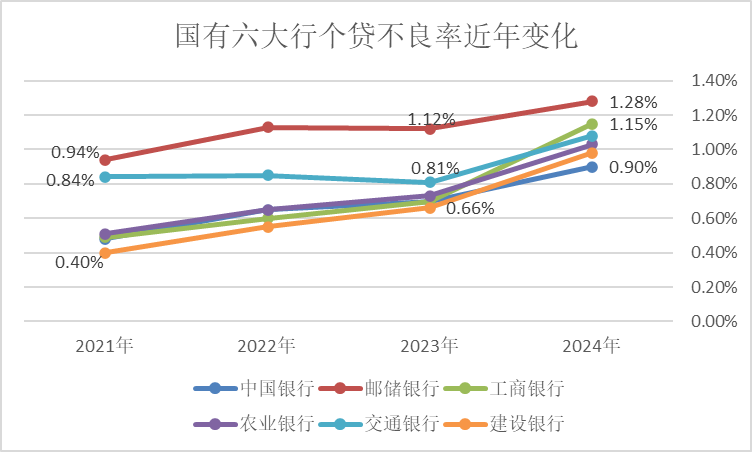

相对而言,其他国有大行和股份行的零售营收占比呈现同比下降。2024年多家银行的共性是,公司类不良贷款额和不良贷款率“双降”,带动了整体资产质量的改善。但细看结构,个人贷款的不良生成呈上升态势。国有六大行个人贷款不良率均上行,其中工行、农行、交行的不良率突破“1”。

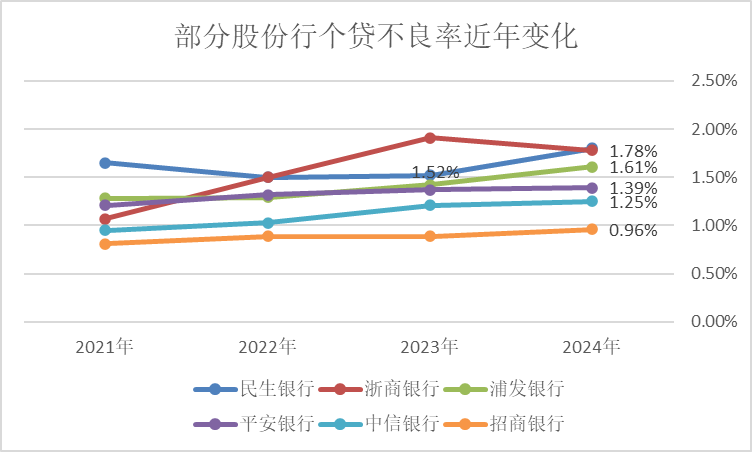

从个贷类别看,个人住房贷款、信用卡透支、个人消费贷款或经营贷多呈现不良贷款余额和不良率的上升。个人经营贷不良的生成尤其引起市场关注。与其他个贷项目相比,邮储银行和农业银行的个人小额贷款不良率大幅上升。与国有大行类似,在股份行中,民生银行、浦发银行、平安银行、中信银行2024年末的个贷不良率均有所攀升。

零售风险也是各家上市银行高管在近期业绩说明会上被提问的高频问题。面对零售风险的冲击,各家银行已采取相应措施进行风险管控。建设银行、招商银行、中信银行和平安银行均表示已采取多种措施应对零售风险。市场还重点关注零售风险何时企稳,招商银行、建设银行、中信银行和平安银行的高管均对零售风险的拐点发表了看法。

在零售金融遭遇调整期时,商业银行纷纷发力对公业务。2024年以来,各家银行对公贷款增长较快,重点领域占比持续提升。以建设银行为例,该行科创、绿色、制造业等重点领域贷款取得两位数增长。农业银行在战略性新兴产业贷款和养老产业贷款方面也有显著增长。

平安银行对公业务及时撑起零售,该行个人贷款余额较上年下降,而企业贷款余额同比增长。平安银行高管表示,银行业务需要一个均衡发展,该行有信心在2025年维持良好的对公投放。

(文章来源:证券时报·e公司)

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。