专项债加速收储闲置土地,改善行业供需关系

AI导读:

今年二季度以来,各地拟用专项债收储闲置土地节奏加快,旨在盘活存量土地。截至5月20日,公示拟收储土地近3000宗,总面积超1.33亿平方米,总金额超3500亿元。此举有望改善行业供需关系,但需注意公示规模与实际发行落地规模存在差异。

今年二季度以来,各地拟用专项债“收地”的节奏明显加快,旨在通过这一方式盘活存量闲置土地。

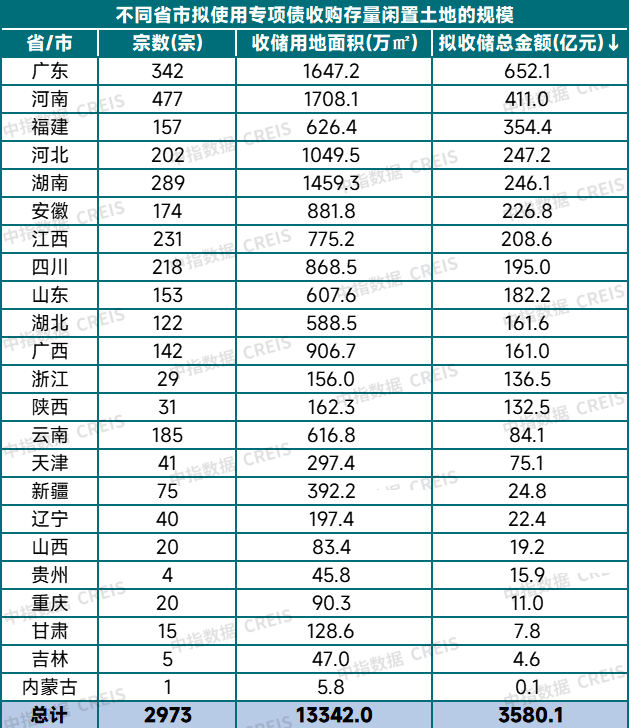

根据中指监测数据显示,截至5月20日,各地公示拟使用专项债收购存量闲置土地已接近3000宗,总面积超过1.33亿平方米,总金额更是超过3500亿元。

专项债盘活存量闲置土地的政策自2024年下半年提出,当年9月政治局会议明确提出“支持盘活存量闲置土地”,随后10月国新办发布会也提及“允许专项债券用于土地储备”。土储专项债在被叫停五年后,于2019年重启发行。

土储专项债重启背后,与房地产行业特定背景密切相关。受楼市及地市低迷影响,大量房企无力开发前期拿下的土地,导致这些土地成为闲置状态。加之城投平台在2021年至2024年间密集“托底”,大量存量闲置土地亟需得到有效盘活。

在中央盘活存量相关政策的大力支持下,各地政府自2025年以来行动显著提速。

据中指统计,今年1~2月,各地公示地块数量合计达393宗,总金额超过580亿元;3月以来,公示节奏持续加快,总地块数超过830宗,总金额突破1000亿元;4月公示地块更是超过1500宗,总金额超过1700亿元。

目前,全国已有23个省市表示拟回收土地,其中广东省公示拟收储总金额超过650亿元,位居首位;河南、福建两省公示金额也均超过300亿元。在各城市中,郑州拟收储金额高达173.5亿元,面积也超过500万平方米,均位居各城市之首。

广东作为收储动作最积极的省份,不仅公示总金额最高,还已公示了第二批地块。截至5月20日,公示的第二批项目已达100宗地,总金额超过150亿元。

从地块性质和时间来看,目前专项债拟收储的土地大多为2020~2024年期间出让的土地,占比超过七成。公示地块中,住宅用地占比约65%,商办用地占比约25%,住宅用地规模最高,而商办用地占比则呈现上升趋势。

从企业层面来看,当前拟收储的土地大多属于地方国企,占比超过80%,央企和民企占比不足20%。央企中,保利、华侨城等企业有地块拟被收储;民企中,郑州、昆明等地拟收储地块中民企占比相对较高,涉及新城、俊发等企业。

克而瑞研究中心市场研究总监马千里表示,城投高占比与其近年来“托底拿地”的被动角色直接相关。地方政府通过专项债资金加速收储,本质上是化解城投债务压力、优化土地资源配置的政策延续。

克而瑞研究中心的数据还显示,从宅地收储清单来看,三四线城市拟收储面积为5437公顷,占比高达84%,合计收购总价1659亿元,占比74%。

马千里指出,相对于一二线城市,三四线城市在本轮调整中面临更大的需求端波动,且更多地块由城投托底拿地。大量宅地因财务测算无法满足开工条件,导致城市潜在库存高企。土地收储成为现阶段这些地块的唯一出路。

鉴于当前公示的拟收储规模不小,若后续能得到有效落实,将极大改善行业供需关系。

马千里称,目前拟收储宅地的理论建筑面积已超过1.3亿平方米,若能如期落实,可减少新房供应,对部分新房交易规模较低的三四线城市而言,理论上可降低广义库存周期。

但值得注意的是,专项债收储公示规模与实际发行落地规模存在差异。

截至5月20日,广东、湖南、福建等地发行(含宁波)的用于收购存量闲置土地的专项债总金额接近550亿元,仅占拟收储总金额的15%。

在各城市中,广州发行专项债金额超过60亿元,位居各城市之首。二线城市中,长沙发行38.1亿元、宁波发行13.2亿元、成都发行2.8亿元、福州发行0.2亿元。一二线城市合计发行金额达114.8亿元,占总发行金额的21.0%。

中指研究院指出,4月以来,全国各地公示拟使用专项债券收回收购存量闲置土地的速度明显加快,但实际发行专项债的规模仍然较小。用于收购存量闲置土地的专项债金额不足公示金额的五分之一,整体发债节奏有待进一步加速。

马千里建议,各地主管部门可从两方面优化推进工作:一是加速存量收储计划的落地转化,让更多“拟收储”变为“已收储”,推动政策由“稳预期”向“稳市场”转变;二是细化专项债收储地块的权属信息、区域分布及开发进度等数据,精准识别不同城市板块的库存压力,全面提升因城施策的精准性和可操作性。

中指方面表示,当前各地已公示的拟收储地块中,绝大多数为地方国企地块。未来,央企和民企也可以借助换地、“收调供”等方式加强与地方政府的沟通协商,加快存量闲置土地的盘活速度,改善自身土地储备结构,助力房地产市场保持稳定态势。

(文章来源:第一财经)

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。