新反洗钱法施行,保险机构反洗钱工作面临新挑战

AI导读:

2025年1月1日新修订的反洗钱法正式施行,对保险机构提出新要求。近年来,特殊保险产品成为洗钱暗箱,寿险机构面临反洗钱挑战。新法下,保险机构需切实落实“风险为本”原则,积极应对洗钱风险和严格监管。

2025年1月1日,新修订的反洗钱法正式施行,对保险机构在内的金融机构在反洗钱义务方面提出了新要求和规范,标志着保险反洗钱监管全面升级。

近年来,保险洗钱虽非主流,但地下保单、长期寿险、外汇保单等特殊保险产品却成为洗钱分子的“暗箱”。这些产品涉及高额资金交易或操作隐蔽,为洗钱提供了机会。

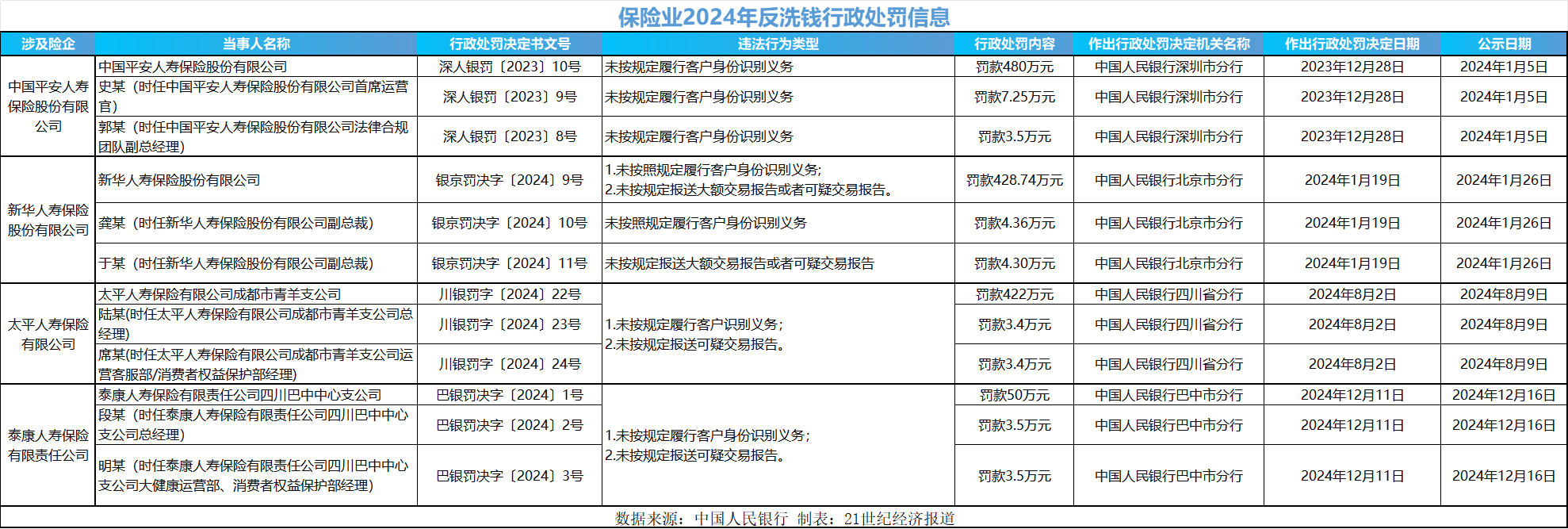

寿险机构面临的反洗钱挑战尤为突出。据统计,2024年共有4家寿险机构、8名责任人因反洗钱义务履行不到位被处罚,主要违规事由集中在“未按规定履行客户身份识别义务”和“未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告”,为险企敲响警钟。

受访专家指出,任何涉及资金交易的金融业务都可能成为洗钱渠道,保险业也不例外。被洗钱分子利用的保险产品往往伴随复杂操作流程和特定法律环境,为反洗钱工作增添难度。同时,便捷的退保服务也为洗钱风险提供了机会。

受访专家均认为,新法施行下,保险机构需切实落实“风险为本”原则,积极应对洗钱风险和严格监管,成为险企新挑战。

特殊保险产品成洗钱暗箱

保险洗钱是指利用保险市场及中介市场,通过投保、理赔、变更、退保等方式掩饰、隐瞒非法所得来源或性质的违法行为。

北京工商大学中国保险研究院副院长宁威透露,洗钱行为依附于资金往来业务,涉及资金交易的金融业务都可能成为洗钱渠道,保险业也不例外。

哪些特殊保险产品沦为洗钱暗箱?北京师范大学法学院副教授商浩文表示,被用于洗钱的保险产品涉及复杂操作和特定法律环境,尤其是高储蓄产品,当投保人与被保险人、受益人分离时,因其隐蔽性更易被不法分子盯上。地下保单和跨境交易的外汇保单同样存在洗钱风险。

2024年因反洗钱问题受罚的保险机构均为寿险公司。宁威指出,人身保险具有现金价值高、资金交易量大等特点,加之便捷的退保服务,在提升服务效率的同时,也为洗钱提供了机会。

处罚事由主要集中在“未按规定履行客户身份识别义务”和“未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告”。

商浩文表示,这反映出险企内部风险漏洞,部分机构监管不严、业务员法律意识淡薄,追求短期业绩不惜违规,加大了反洗钱工作难度。

新法下,险企如何有效履职

频发的保险洗钱案件暴露保险机构反洗钱监管疏漏。

2025年1月1日起,新修订的反洗钱法生效,要求金融机构和特定非金融机构加强客户尽职调查、保存交易记录、报告大额和可疑交易等工作。同时,大幅提高罚款上限,对违法行为责任人员最高处罚金额提高至100万元。

新法下,保险机构迎来新的反洗钱履职要求。

商浩文指出,面对新法规,保险机构应以“有效履职”为核心,建立健全反洗钱内部控制制度,严格遵守法律规定。同时,依据“风险为本”原则对客户开展尽职调查,并采取相应管控措施。加强全员反洗钱培训,提高合规意识和操作水平。

宁威指出,“风险为本”是新反洗钱法的高频词,意味着反洗钱工作核心在于精准识别和防控高风险业务与客户。但保险机构对洗钱风险认知不清,资源投入不足。洗钱监测需强大技术支持,而机构权限与责任不匹配,缺乏有效监测手段。

尽管新法提供操作依据,但宁威认为具体落地效果需关注后续实施细则。他建议保险机构从三方面加强反洗钱工作:强化产品洗钱风险评估、提高高风险客户尽职调查质效、加强可疑交易监测和报告。

(文章来源:21世纪经济报道)

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。