债市美债动态及工业企业利润分析

AI导读:

本文分析了债市动态,包括国债市场收益率变动及专家对债市修复的看法,同时探讨了美债利率可能的变化及影响因素。此外,还关注了工业企业利润下降的情况及未来展望。

数据来源:Choice

行情复盘:截至昨日18点,利率市场收益率多数小幅上行,1Y国债收益率持平至1.35%,3Y国债下行0.5bp至1.49%,5Y国债上行0.25bp至1.60%,10Y国债上行0.4bp至1.77%,30Y国债上行0.65bp至1.99%,10Y国开上行0.55bp至1.85%。信用市场收益率多数小幅上行,2Y期AAA信用债上行0.5bp至1.74%,3Y期AAA信用债上行0.01bp至1.93%,5Y期AAA信用债上行0.03bp至2.16%。转债方面,中证转债指数今日收盘报477点,收跌2.82%。国债市场波动,成为债市关注焦点。

1、债市保持信心

华西证券首席经济学家刘郁

后续债市若要进一步修复,可能需要更具说服力的多头逻辑作为支撑。这方面依旧参考两个信号,一是债市对于“宽货币”的一致预期系统性走强,二是股市的止盈力量超预期抬升。不过,在当前利率点位下,如果短期债市收益率再起波澜,逢高可考虑追加久期,债市修复可期

浙商证券大固收组长、固收首席覃汉

从基本面、资金面、股债跷跷板等多重因素出发,我们认为当前债市并不具有大幅调整的基础。国债市场稳定若对债市信心有限,或可等待收益率进一步调整后以配置思路入场;若对债市仍有信心,跌破年线的当前点位或具有明显短线交易价值。

中邮证券固收首席分析师梁伟超

后续建议坚持“底线思维”:若风险偏好极致定价上行至50–60BP,则对应10Y国债1.85%–1.95%附近为底线区间。核心跟踪变量是“长端反弹高点是否逐步降低”;只要确认10年期约1.8%附近属偏顶部且低于一季度高点,债牛的“下行趋势”逻辑仍可维持。

从绝对点位来看,30年期国债活跃券“25特2”日内多次尝试下探至1.98%以下,但随即迅速反弹。鉴于权益尾盘时段获利了结抛压较重,后续不排除继续向下回补周一高开缺口的可能。我们继续看好债市修复的进程。不过,目前现券已行至前期密集套牢区域,日内观察到银行、券商、基金等机构在该位置进行了充分的换手操作,预计在此区间仍有争夺博弈,整体修复的节奏可能是渐进式的。

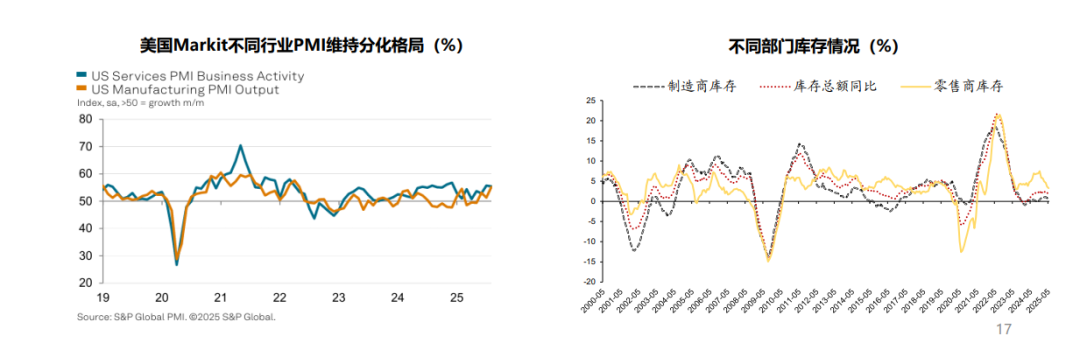

2、美债或被推至更高水平

浙商国际分析师曹潮

在通胀上行动能放缓、就业超预期走弱的背景下美联储9月降息的掣肘基本消失,如果8月就业数据进一步走弱,类似于去年降息50个bps的剧情可能重演:这同时意味着美债利率已经迎来拐点,美债市场迎来新变化,10Y美债利率年内低点或将突破4月3.8%的新低,达到3.6%;2年期美债目标点位或达到3.25%。标的方面,我们继续推荐以下品种:TLT,TMF,10年期及以上美债主力期货(CME期货代码为TYUS和UL:CBOT代码为ZN2509,如果能抗住波动,还可以选择10/12月份的合约)。

野村高级利率策略师Andrew Ticehurst

特朗普罢免库克提醒人们,美国政府依然非传统且难以预测。市场担心美联储理事会可能会被大量鸽派填充,这或将推高期限溢价和长期盈亏平衡通胀率。美债收益率趋陡交易似乎颇受欢迎,而我认为在这种环境下这是可以理解的。

Nedgroup Investments固定收益主管David Roberts

美国就业增长放缓,加上白宫对美联储的机构和个人施压,这开始给美国国债投资者带来真正的问题,即使短期利率下降,长期利率也会上升。通胀率高于美联储的目标。现在更便宜的资金可能会促使经济上行、美元走弱以及通胀大幅上升。

AXA首席经济学家Gilles Moec

如果公共债务高企,政府可能会利用其对央行的影响力来重振经济增长,并产生更多的通胀,从而侵蚀其债务的实际价值。从长远来看,这将适得其反,因为它将导致长期利率上升。

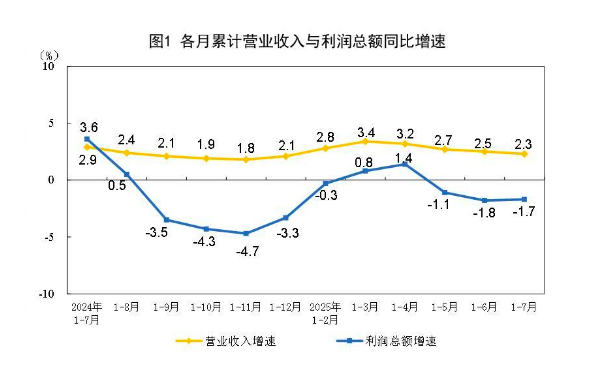

3、工业企业利润下降1.7%

国家统计局工业司统计师于卫宁

下阶段,在外部环境不确定因素较多、国内市场需求仍显不足、部分行业供求矛盾突出的背景下,要保持政策连续性稳定性,增强灵活性预见性,进一步扩大国内需求,强化创新驱动,大力培育新质生产力,促进传统行业转型升级,推动工业经济持续健康发展。工业企业利润修复受关注。

浙商证券首席经济学家李超

虽然“两新”政策持续发力推动工业企业利润增速持续修复,但以价换量特征仍然较为显著,体现有效需求相对于供给仍有较大的加力空间,价格偏低对工业企业利润增速的拖累较大。推动工业品价格合理回升,进一步加力有效需求是破解当前工业多重压力的关键,未来需关注财政政策发力总需求的规模和节奏。

民生银行首席经济学家温彬

展望下一阶段,随着极端天气的短期扰动消退,供需两侧逐步回归常态,订单与生产节奏修复,预计工业企业利润将延续温和修复态势,当月同比有望小幅转正,累计增速保持稳步回升。一方面,政策层面强调“持续发力、适时加力”,5000亿元的新型政策性金融工具即将推出,重点支持基础设施与战略性新兴产业,既延续对传统投资的托底作用,又加快向数字经济、绿色低碳、消费基础设施等新领域倾斜,或形成稳定的需求支撑。另一方面,随着“反内卷”治理持续推进,市场竞争秩序逐步改善,价格传导和成本分配机制有望趋于合理,对盈利质量形成边际支撑。整体来看,当前利润改善更突出体现在结构优化和质量提升,而非需求的快速扩张,未来仍需关注政策落地效果及内外需变化的边际影响。

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。