“二永债”发行超万亿 银行资本补充路径与挑战

AI导读:

今年以来境内银行发行67只“二永债”,规模超1万亿元,成银行补充资本重要工具。但“二永债”补血效果存在结构性局限,中小银行依赖度高,资本补充“后劲不足”问题显现,需政策差异化支持。

今年以来境内银行发行了67只“二永债”,合计规模超1万亿元(截至8月5日)。在低利率环境、信用债供给偏紧、资本需求增长等多重因素驱动下,“二永债”(商业银行发行的二级资本债、永续债的合称)发行持续提速,累计发行规模已突破万亿元,成为银行补充资本的重要工具。

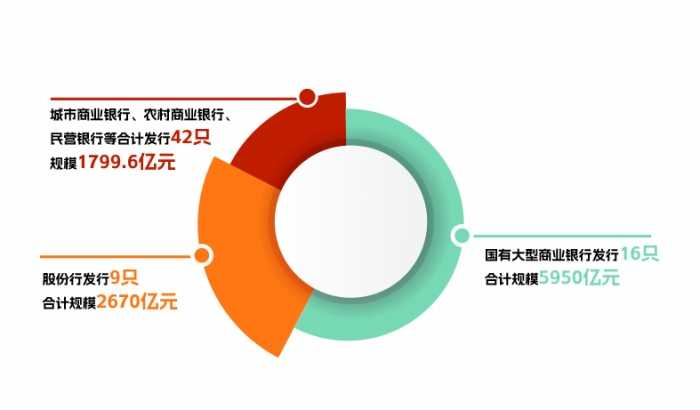

不过,“二永债”补血效果存在结构性局限,难以解决核心一级资本缺口问题。数据显示,截至8月5日,今年以来境内银行发行了67只“二永债”,合计规模超1万亿元,呈现“大行稳发,小行快进,结构分化”的格局。从发行主体来看,国有大型商业银行、股份行仍是主要力量;与此同时,城市商业银行、农村商业银行、民营银行等也加快“补血”步伐。

分析人士表示,今年以来“二永债”发行提速,是多重利好因素共同作用的结果。例如,债券市场利率维持低位,显著降低了银行发债成本;机构资金对“二永债”等高评级金融债的配置需求上升。而且,利差缩窄促使银行加快旧债赎回和再融资步伐。此外,2019年首批银行永续债于2024年进入赎回周期,银行续发动作明显提速,也推动了永续债整体发行量上行。

二级资本债和永续债均属于次级债务,具有相似的风险特征和资本补充功能。近年来,中小银行资本补充压力不断上升,对“二永债”愈发依赖。数据显示,今年一季度,城市商业银行、农村商业银行的资本充足率明显低于国有大行、股份行,整体资本基础偏弱。在股权融资受限、市场估值偏低等背景下,以“二永债”为代表的债券型资本工具成为中小银行“补血”最优解之一。

尽管“二永债”发行踊跃,但其资本补充“后劲不足”的问题也逐步显现。根据监管规定,二级资本债在发行后第5年开始,每年可计入二级资本的比例逐年下调。若银行未及时赎回,资本补充效果会迅速减弱。与此同时,赎回动作还须满足多个要求,对于一些经营承压的中小银行而言,这一门槛并不容易跨越。此外,“二永债”仅能计入其他一级资本或二级资本,难以直接补充核心一级资本。

破解中小银行资本补充难题,应在政策设计层面予以更具差异化与操作性的支持。廖志明表示,首先,应丰富资本工具供给,适度放宽中小银行发行优先股、可转债等品种的门槛;并探索将专项债扩展至部分符合条件的中小银行。其次,优化资本市场环境,引入保险资金、社保基金等长期投资者参与银行资本工具投资。最后,推动差异化支持政策落地,以“一行一策”的方式,推动特别国债向重点区域性银行倾斜。

(文章来源:上海证券报)

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。