智能驾驶冲击车险行业,9000亿市场面临变革

AI导读:

智能驾驶技术加速发展,车险行业面临颠覆性变革。L4、L5级自动驾驶将改变车险逻辑,9000亿市场或将演变为产品责任保险。车险行业需开发专属保险产品应对挑战。

AI技术的颠覆性影响,可能会在意想不到的地方突然到来,对于保险行业来说亦是如此。在消费者与保险公司就新能源汽车的“费率”等问题争执不下时,智能驾驶带来的冲击和颠覆可能已在实验室和测试车的驾驶舱中悄然成型。

2025年,随着Deepseek的兴起,AI应用开始加速,车企们纷纷瞄准智能化平权时代的红利。尽管大部分车企对大模型的应用还停留在人机交互的“入门级”,但这并不妨碍它们对AI辅助自动驾驶的野心勃勃。

当驾驶者不再是驾驶行为的责任主体,以“驾驶人”为核心的车险逻辑将面临颠覆。9000亿元的市场将如何演变?去年9月,Morningstar曾预测,在最激进的情境下,未来20年内个人汽车保险或将基本被淘汰。

车险或将转变为产品责任保险。一位资深车险从业人员坦言,当“AI定义汽车”成为共识,占据财险公司保费收入“半壁江山”的车险却突感迟暮。长期来看,若L4、L5级自动驾驶渗透率达到一定水平,智能系统制造商将对事故承担主要责任。

驾驶责任的转移对车险行业或造成重大打击,直观体现在传统车险业务或将大幅缩减。据统计,2024年机动车辆保险原保险保费收入达9137亿元,占同期财险公司保费收入的54%。

自动驾驶场景下,责任从驾驶人员转移到系统,车险很有可能演变为产品责任保险,并最终由系统制造商买单。同时,自动驾驶技术成熟条件下,事故的发生量将大幅降低。

平安产险精算部副总经理陈志坚表示:“智能网联汽车作为新兴产物,在现有法律框架下可能面临不适用的问题。主机厂作为自动驾驶技术的提供者,是否在责任范围内,目前相关法律法规并没有明确说明。但我个人认为主机厂对于自动驾驶功能的缺陷或失灵导致的损失应该是有责任的。”

未来,车险市场可能仅剩小部分车损险的保险责任,如火灾、山体滑坡等非厂商因素造成的车辆损坏。这是自动驾驶技术“狂想”实现后,车险业人士对市场的预判。

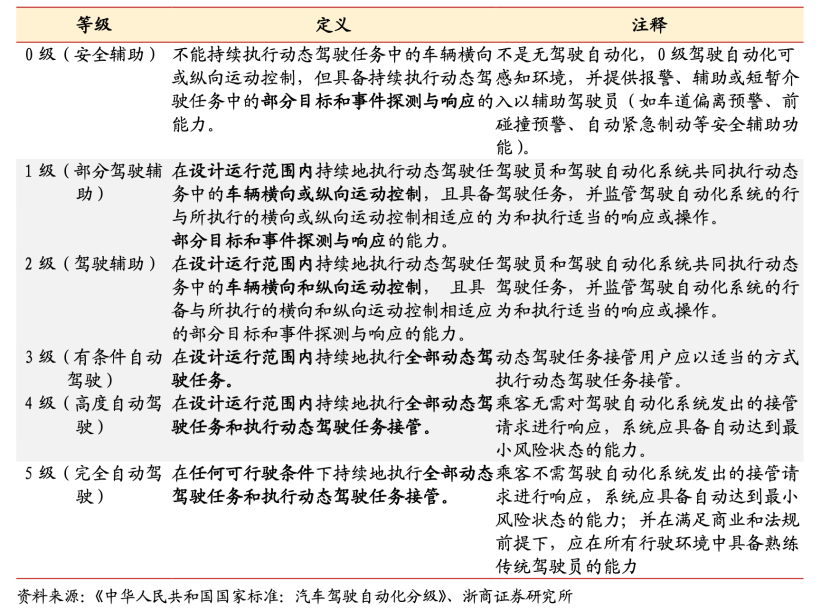

在达摩克利斯之剑落下之前,短期内智能驾驶水平的提升有助于降低事故发生率,帮助险企减少赔付。根据《汽车驾驶自动化分级》国家标准,驾驶自动化分为6个等级,L1、L2为辅助驾驶,L3至L5被视为自动驾驶。

当前,我国车企量产的智能网联汽车以L2级别为主。工信部数据显示,2024年前6月,中国乘用车L2级新车渗透率达55.7%。随着自动驾驶级别的提升,动态驾驶任务的执行主体和责任方逐渐从人转为系统。

这意味着在L4、L5级别自动驾驶未真正普及前,车险仍有发展空间。2025年,各大汽车厂商在“智驾”中迈向本轮汽车产业革命的新纪元。

王传福在比亚迪智能化战略发布会上表示:“2025年是中国汽车业普及智驾技术的元年。”会上,比亚迪发布的“天神之眼”高阶智驾系统将高阶智驾的价格打到10万元以下。

目前,特斯拉、华为、蔚来、小鹏、理想等公司均具备NOA系统,业内普遍认为NOA的普及是通往高阶自动驾驶的必经之路。浙商证券指出,硬件成本的下降和国产芯片的崛起有望推动NOA成为标配。

2025年被视为“L3元年”。华为智能汽车解决方案BU董事长余承东表示,HUAWEI ADS已具备全国范围内端到端类人智驾能力,并为L3的到来做好了准备。此外,国内已有10家车企获得L3道路测试牌照。

在2025年的CES上,整车企业展示了智能化最新成果,英伟达推出基于全新Thor芯片的自动驾驶平台,多家激光雷达厂商也展示了旗下重磅产品。

车险行业正身处人机定责问题的漩涡之中。针对L2级别智能网联汽车,车险的保障模式主要为“传统车险+其他附加保险”,如网络安全责任险、产品责任险等。当自动驾驶等级提升到L3、L4级别,事故责任归属成为新命题。

随着智能网联汽车发展规模扩大,当前的解决方案将不再适用。业内人士认为,未来随着法律法规完善、技术手段发展及主机厂公开必要数据,定责定损将有明确标准,相关专属保险产品将成为现实。

目前,保险行业正逐步将自动驾驶风险研究纳入定价框架内。平安产险、人保财险、太保财险等均已采取行动,开发智能网联专属车险条款。

(文章来源:21世纪经济报道)

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。