国产手术机器人崛起,术锐引领单孔超微创时代

AI导读:

国产手术机器人企业正在崛起,术锐以自主创新打破技术垄断,推动外科手术进入单孔超微创时代。其自主研发的单孔蛇形臂手术机器人填补了国内空白,并在欧洲市场实现技术输出,标志着中国原创高端医疗装备获得欧洲权威认可。

长期以来,国际医疗巨头凭借多孔手术机器人构建起技术壁垒与专利护城河,主导全球市场。然而,这一局面正在发生改变,越来越多的国产手术机器人企业正在崛起,走出一条自主创新的道路。近期,“民企显身手奋进正当时”大型主题采访活动走进了北京术锐机器人股份有限公司(以下简称“术锐”),探访术锐如何以自主创新打破技术垄断,让尖端科技与人文关怀共振,推动外科手术进入单孔超微创时代,实现创伤最小化与疗效最大化的平衡。

能剥生蛋壳的蛇形臂

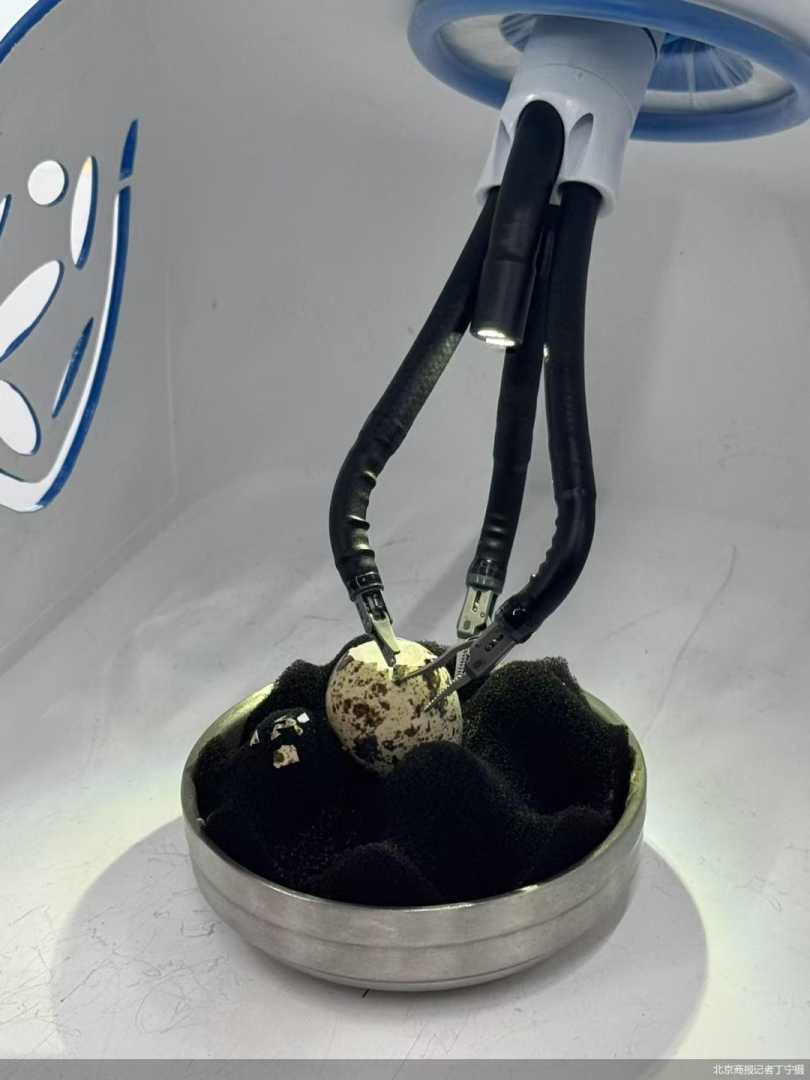

走进术锐生产基地,只见一台长着4条蛇形手术臂的机器人,正通过直径25mm的单孔通道,在狭小空间内完成生鹌鹑蛋剥壳,鹌鹑蛋壳平均厚度仅0.2毫米,其下方蛋膜更薄至50微米,剥好的蛋体非常完整。这是术锐研发的单孔蛇形臂手术机器人。

演示人员借助10倍放大3D高清视野可以清晰地观察蛋膜情况,蛇形臂可以过滤手部震颤,使操作稳定精准,让未经系统训练的普通人也能轻松完成精细操作。全球医疗科技领域,美国“达芬奇”手术机器人系统长期占据市场垄断地位。面对这一格局,术锐创始人徐凯选择更具创新性的单孔腔镜手术机器人领域进行研发。

自2004年在哥伦比亚大学攻读博士学位期间,徐凯就致力于单孔机器人的技术研究。2010年回国后,徐凯在上海交通大学任教期间继续深耕这一领域,近20年的技术积累与创新突破,最终实现了科研成果的临床应用与商业化落地,推动了国产高端手术机器人走向市场。

术锐副总经理邢玉柱介绍,单孔手术机器人面临的核心技术挑战在于机械臂的操作范围、灵活性及负载能力。术锐自主研发的蛇形臂技术解决了这一难题,其仿生设计使机械臂能像蛇般灵活变形,在患者体内构建出远超传统器械的手术操作空间,实现全域可达,同时保持较好的负载能力。这一技术使术锐机器人能以更微创的单孔方式完成手术,替代多孔手术机器人。

术锐蛇形臂手术机器人是国内首款获批上市的单孔手术机器人,可用于泌尿外科、妇科、普外科、胸外科、儿科等多科室手术,填补了国内空白。目前,术锐单孔机器人已在数十家医院开展常规临床应用,累计完成1000余例手术,其中包括40余例世界首例、亚洲首例创新术式。

走向欧洲手术台

北京时间4月2日凌晨,中欧远程手术顺利进行,术锐蛇形臂单孔机器人走向欧洲临床,实现了中国医疗技术的向外输出。国际胸外科权威专家Diego González Rivas团队与苏州大学附属第一医院赵军团队携手,为欧洲的一位患者成功实施肺癌右肺上叶肿瘤根治切除术,这是全球首次由单孔手术机器人完成的胸外科远程手术。

Diego González Rivas评价称,术锐机器人的技术原创能力和系统集成能力令人惊叹,性能已完全达到甚至超越国际顶尖水平,这将是欧洲微创胸外科领域的一次革命。标志着外科微创技术的突破,也标志着中国原创高端医疗装备开始获得欧洲权威认可。

目前,术锐已启动国际化进程,预计下半年在欧洲市场获得CE认证。

自主创新路径

术锐走出了一条完全自主的原创技术路径,这也是国产手术机器人蓬勃发展的基础。术锐已掌握腔镜手术机器人全链条关键核心技术,全球范围内提出专利申请超803项,获得国外发明专利授权超过100项。

邢玉柱表示,原创技术路线的难点在于同步构建产业链,达到医疗设备的安全可靠要求。公司持续获得北京市、科技部、工信部科技项目的支持,与医疗机构开展医工联合攻关,取得丰硕成果,奠定持续创新能力。

中国已成为全球第二大单体手术机器人市场。在经历了近30年的积累和发展后,我国手术机器人在技术层面已实现从跟跑到领跑的突破。除了术锐外,微创机器人、歌锐科技、强联智创、思哲睿等企业均彰显我国高端医疗装备的历史性跨越。

数据显示,到2024年底,全国已有64家企业的总计115款手术机器人产品获批,全面覆盖腔镜、骨科、神外、穿刺等细分领域。国产品牌占获批总数的81.7%,达94款。

可以相信,我国手术机器人行业将迎来更广阔的发展空间,在全球高端医疗装备竞争中占据一席之地。

北京商报记者 丁宁

(文章来源:北京商报)

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。