新国标发布:电动汽车电池安全要求升级

AI导读:

工业和信息化部发布的强制性国家标准《电动汽车用动力蓄电池安全要求》将于2026年7月1日起实施,重点包括热扩散测试、底部撞击测试和快充循环后安全测试,旨在提升电池本征安全,利好固态电池、复合集流体等技术发展。

记者15日获悉,工业和信息化部组织制定的强制性国家标准《电动汽车用动力蓄电池安全要求》(GB38031—2025)(以下简称“新国标”)日前发布,将于2026年7月1日起开始实施。这一新标准的出台,标志着我国电动汽车电池安全要求迈上新台阶。

新国标修订(或新增)的重点包括三个项目:热扩散测试、底部撞击测试和快充循环后安全测试。这些标准旨在提升电池本征安全。

“这三项标准针对的都是提升电池本征安全。”复合集流体厂商金美新材料董事长臧世伟表示,“去年5月的征求意见稿中就已要求热失控‘不起火、不爆炸’。此后,来公司咨询复合集流体的电池企业开始增多。”

从公开信息来看,提升电池本征安全的技术包括固态电池、复合集流体、硅基负极材料、更耐高温的隔膜等。业内人士认为,新国标为电池企业留下了一年多的技术升级时间,或将为相关材料与技术的发展带来广阔市场空间。

新国标筑牢电池安全“硬底线”

新国标中包括7项单体测试,17项电池包或系统测试等内容。相比2020年版,新国标提高了技术要求,新增了电池底部撞击测试、快充循环后安全测试、热扩散测试等试验项目。其中,热扩散测试考查电池单体内短路导致热失控后的安全防护能力,要求“不起火、不爆炸(仍需报警),烟气不对乘员造成伤害”。

此外,新国标还新增底部撞击测试,考查电池底部受到撞击后的防护能力,要求无泄漏、外壳破裂、起火或爆炸现象,且满足绝缘电阻要求。在快充方面,新增快充循环后安全测试,考查动力电池在长期快充循环后的安全性,300次快充循环后进行外部短路测试,要求不起火、不爆炸。

对于新申请型式批准的车型,该标准将于2026年7月1日实施,而已获得型式批准的车型,则将于2027年7月1日实施,给予已获批车型一年过渡期。业内专家认为,新国标通过严苛测试保障电池安全,能够缓解公众对新能源车自燃风险的担忧。虽然短期内可能增加中小企业的研发成本,但长期来看,安全性能提升将降低保险、运维等隐性成本,为行业创造更大价值空间。

新国标利好固态电池、复合集流体等电池安全技术

臧世伟分析,无论是热扩散测试、底部撞击测试还是快充循环后安全测试,都是考验电池的本征安全。提升电池本征安全的主要技术包括固态电池、复合集流体、硅基负极、提升隔膜耐热性和抗穿刺能力等。

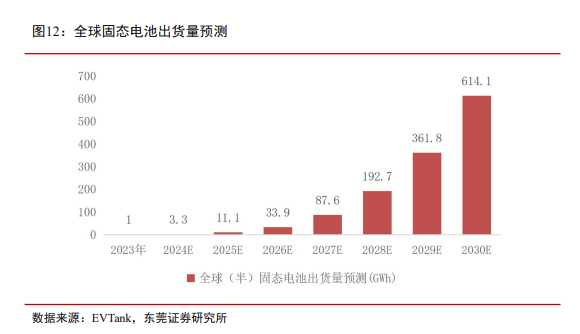

五矿证券分析指出,固态电池是锂电池理论上高能量密度+高安全性能的最佳体系。液态锂电池体系向高能量密度迭代的热安全矛盾凸显,固态电池在本征安全性和锂金属负极兼容性上潜力大。复合集流体则为一种创新型电池材料,其结构犹如“三明治”,在电池发生内短路时,可有效降低电池热失控风险。

全国汽车标准化技术委员会电动车辆分技术委员会调研显示,78%的受访企业表示已具备技术储备,能够做到单个电芯热失控后,不发生热扩散导致的整个电池系统的起火和爆炸。然而,专家也指出,通过新国标测试并不意味着在所有实际复杂工况下都绝对安全,应构建多维度、系统性的综合策略,构筑动力电池安全屏障。

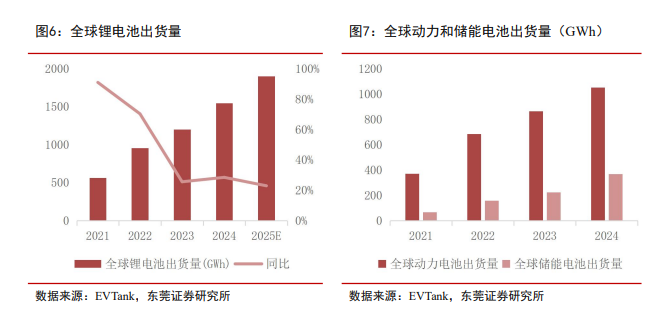

工业和信息化部数据显示,2024年中国锂电池总产量达1170GWh,同比增长24%,行业总产值超过1.2万亿元。业内预期,在新国标的引导下,万亿级锂电行业将迎来一次安全性的全面提升。

(文章来源:上海证券报)

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。