复旦团队突破电池寿命限制,锂载体分子技术引领产业变革

AI导读:

复旦大学高分子科学系团队通过AI和有机电化学结合,设计出锂载体分子,实现废旧电池无损修复,大幅提升电池寿命。该技术已在《自然》杂志发表,预计具备大规模商用潜力,推动电池产业变革。

据复旦大学官方微信号2月13日消息,复旦大学高分子科学系彭慧胜/高悦团队打破锂电池传统设计原则,通过AI和有机电化学的结合,成功设计了一种锂载体分子,让废旧电池‘打一针’就可无损修复,将锂电池寿命提升1~2个数量级,为电池产业变革提供关键技术支撑。 图片来源:复旦大学官方微信号

图片来源:复旦大学官方微信号

成果以《外部供锂技术突破电池的缺锂困境和寿命界限》(External Li supply reshapes Li-deficiency and lifetime limit of batteries)为题,于北京时间2月13日凌晨在《自然》(Nature)上发表。

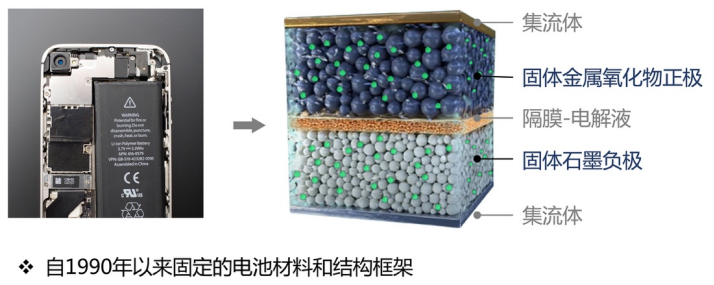

电池中的活性锂离子由正极材料提供,锂离子损失消耗到一定程度后电池报废,是锂离子电池自1990年问世以来一直遵循的基本原则。面对电动车电池寿命短、低温性能差、储能电站需求提升及电池回收问题,彭慧胜/高悦团队发现电池衰减的核心原因是活性锂离子减少,提出通过锂载体分子对电池进行精准、原位无损的锂离子补充。

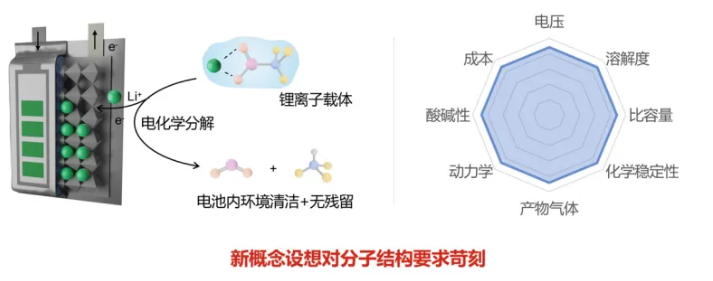

这种载体分子可像药物一样注入废旧电池,实现电池容量的无损修复。使用这一技术,电池循环寿命大幅提升,且电池材料不必再含锂,绿色、不含重金属的电池成为可能。 图片来源:复旦大学官方微信号

图片来源:复旦大学官方微信号

实现锂载体分子,团队采用了人工智能辅助的分子设计方法,历时四年多,成功合成三氟甲基亚磺酸锂(CF3SO2Li),并通过实验验证其性能优异,成本低、易合成,兼容性好。 图片来源:复旦大学官方微信号

图片来源:复旦大学官方微信号

目前,锂载体分子已通过初期实验验证,预计成本占比不到电池总成本的10%,具备大规模商用潜力。团队正与国际顶尖电池企业合作,推动技术转化。

据央视新闻,复旦大学高分子科学系研究团队成员高悦表示,该技术可使商用磷酸铁锂电池在使用12000次后仍保持接近初始状态的健康状态,且成本低,有助于开发新绿色电池。 另外,中国科学院青岛生物能源与过程研究所科研团队在全固态锂电池领域取得突破,有望推动电子设备小型化、长续航。

另外,中国科学院青岛生物能源与过程研究所科研团队在全固态锂电池领域取得突破,有望推动电子设备小型化、长续航。

二级市场上,2月13日,锂电池概念股表现活跃,多只股票涨停。

(文章来源:每日经济新闻)

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。