非银支付机构评级办法修订,强化分类监管

AI导读:

7月18日,中国人民银行就《非银行支付机构分类评级管理办法(修订征求意见稿)》公开征求意见,办法涵盖总则、评级指标及方法等关键部分,旨在全面评价支付机构经营水平和风险状况,采取分类监督措施,提高监管工作的科学性、精准性和有效性。

7月18日,中国人民银行就《非银行支付机构分类评级管理办法(修订征求意见稿)》【下称《办法(修订征求意见稿)》】公开征求意见。

《办法(修订征求意见稿)》共五章,二十三条,涵盖了总则、评级指标及方法、评级结果及运用、组织实施以及附则等多个关键部分。

起草说明中指出,修订《办法》是贯彻落实中央金融工作会议精神的具体举措,也是落实《非银行支付机构监督管理条例》的必然要求。旨在全面评价支付机构经营水平和风险状况,并根据评级结果采取分类监督措施,有助于督促支付机构依法合规展业,切实提高支付机构监管工作的科学性、精准性和有效性。

《办法》(修订征求意见稿)主要内容

具体来看,《办法(修订征求意见稿)》共五章、二十三条,主要内容包括:(一)总则。一是规定支付机构分类评级的定义及工作原则。二是明确建立由支付结算部门牵头,科技、反洗钱等相关部门参与的分类评级工作机制。

(二)评级指标及方法。一是明确评级指标、评级方法和加减分项内容。二是规定支付机构分类评级每年进行一次,中国人民银行于每次分类评级工作开展前明确评级计分标准。

(三)评级结果及运用。一是明确5类11项评级结果的对应评分区间以及E类特殊情形认定标准。二是明确各类评级结果对应的经营状况和风险程度衡量标准,以及中国人民银行及其分支机构采取的对应监管措施。三是明确评级结果仅限中国人民银行及其分支机构监管使用,原则上不对外披露。

(四)组织实施。一是明确评级对象为设立满一年的支付机构。二是明确支付机构自评、分支机构初评、总行复评、通知评级结果的工作程序及具体要求。

(五)附则。规定解释权、施行日期等。

对不同评级机构采取差异化监管措施

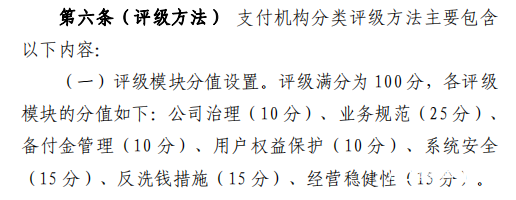

在《办法》(修订征求意见稿)具体内容中,第二章评级指标及方法值得关注。共设定了公司治理、业务规范、备付金管理、用户权益保护、系统安全、反洗钱措施、经营稳健性七个模块的评级指标,各模块分值明确,总分100分。业务规范模块分值占25分,是各模块中分值占比最高的。

此外,还包含加分项和减分项作为评级调整因素,加分项最高加5分,针对积极履行社会责任、主动协助监管并取得突出成效等行为;减分项最高减15分,涉及未按时或者按规范要求报送分类评级材料等情形。

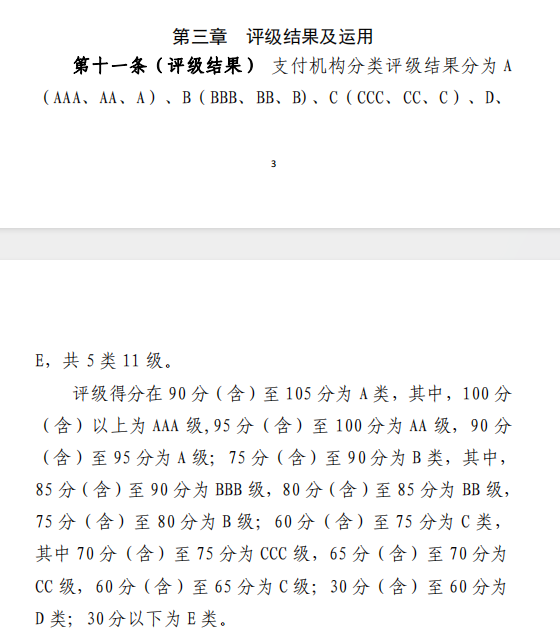

评级结果及运用上,将支付机构分类评级结果分为A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E,共5类11级,并明确了5类11项评级结果的对应评分区间以及E类特殊情形认定标准。

如,当支付机构在评价期内存在未提交自评报告和说明材料等情形之一的,将直接被评定为E类机构。

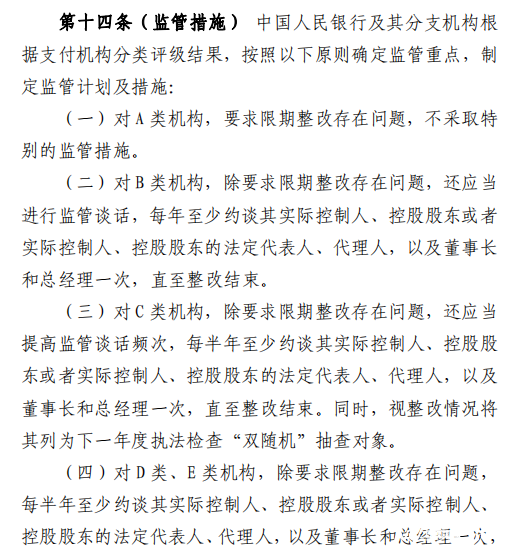

此外,针对不同评级结果的支付机构,中国人民银行及其分支机构采取差异化的监管措施,如A类机构仅需限期整改;B类机构除整改问题外还需增加监管谈话等。

(文章来源:南方都市报)

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。